《奇门遁甲》:吸引力电影的杂耍奇观

《奇门遁甲》 (1982版) :吸引力电影的杂耍奇观

所谓“吸引力电影”是以汤姆·冈宁为主的美国电影学者在1986年前后提出的概念。他认为:“吸引人的电影通过一个激动人心的奇观———一个不管是虚构的还是纪实的, 但本身很有趣的、独一无二的事件, 来直接吸引观众的注意力、激发视觉上的好奇心, 并最终提供娱乐。”在他的论述中, 吸引人的电影有两点很重要:一是奇观影像, 二是娱乐性。而这两点恰好区别于传统电影理念中以故事为核心的观点。

从理论的角度来讲, 汤姆·冈宁的理论未免有些过于武断, 然而追溯到早期电影市场,却有很多影片可以毫不费力地印证这一观点, 即使到20世纪80年代的香港电影也不例外。1982版的《奇门遁甲》就是典型的例子。作为神怪武侠片, 《奇门遁甲》区别于传统武侠影片中所侧重的写意江湖, 尽管袁和平是武术指导出身, 但在影片中关于打斗的场景却并不出奇, 所占的分量也较轻, 影片从一开始就把重心放到与叙事无关的视觉奇观中, 所以传统武打片所建立起来的快意恩仇在本片中自然也就无从谈起。

《奇门遁甲》最吸引人的是各式各样的斗法场景, 情节颇似《西游记》中的很多段落, 例如, 掐诀念咒、高台祈雨以及变幻无形等。对于在“影戏”中国下成长起来的观众而言, 影片并没有让观众迷恋的传神写意, 也没有让观众沉迷的程式化动作, 光影交织的画面中“锁形”成为影片最大的亮点, 强烈的形式感填补了故事情节的单调乏味。然而值得注意的是, 袁和平所创造的画面形式感和徐克等人所追求的画面感却大为不同, 在《奇门遁甲》中最富有冲击力的视觉画面并不是大远景所产生的壮丽辽阔, 也不是大空间所产生的心灵震撼, 而是大特写小景别小空间所带来的冲击和喜剧娱乐。恰如汤姆·冈宁所提到的:“这种被展示出来的吸引力, 可能是电影的一种本性, 例如特写镜头这种戏剧性展示往往掩盖了对于叙事技巧的关注。”

从影片上映的年份而言, 《奇门遁甲》在不同程度上受到了香港新浪潮电影的影响, 和同一时期徐克的剑侠片《蜀山:新蜀山剑侠》有很多相似之处, 都有着天马行空的想象和大胆创新的画面影像。但从叙事形态上, 袁和平却并未涉身新浪潮之中, 他仍然遵循早期商业电影中传统武打电影的叙事方法———由因至果, 线性铺陈, 正义战胜邪恶。从变革意义上说, 《奇门遁甲》尽管身处新浪潮电影运动之中, 却更像是对中国早期神怪武侠电影的致敬:它抛开了类型电影所擅长的以故事情节取胜, 而是在简单的故事文本基础上大量糅入中国本土化的杂耍场景, 吸引受众。

更为有趣的是影片视觉冲击力更多着落于剧中人物形象的设计。影片以20世纪80年代香港武侠导演最为擅长的宫廷戏为引子, 在简单的戏剧冲突过后, 蝙蝠法师飘然下落。“法师”在中国武侠电影中是极富传奇色彩的人物设定———法力通玄、精于变化、能掐会算这些都属于法师的属性, 然而前置性的“蝙蝠”定语则将法师的通玄之能黑化, 尽管袁信义扮演的蝙蝠法师手拿拂尘、身着阴阳道服、眉宇间写有“敕令”二字, 但狗油胡的扮相配合着黑色八卦氅却散发出死亡气息。一阵迷魂烟雾过后, 蝙蝠法师携带王爷远遁而去, 留下自己培养的坛子怪激战总兵高雄。

蝙蝠法师让法师属性下的神灵之术幻化成操纵玩偶的阴鬼之术。花开两朵, 各表一枝, 在平行蒙太奇的交叉剪辑中, 观众看到了奇门和遁甲师兄妹二人的形象:奇门身穿破旧的青布长衫, 快谢顶的头上勉强挽起一个小发揪, 右手不断轻捻尖下巴上的山羊胡, 一副完全迥异于武侠影片中得道高人的形象, 道家追求的仙风道骨、羽化登仙在他身上荡然无存, 他的做派完全是曲艺当中滑稽搞笑的模样。遁甲的形象则无限趋同于舞台化的巫婆/媒婆形象———头巾裹脚, 涂脂抹粉, 只不过袁和平在处理的过程中添加滑稽性元素, 用男扮女装的方式来复原早期武侠电影中的人物形象, 也让遁甲这个人物形象变得更加中性化。

蝙蝠法师、奇门、遁甲, 尽管阵营不同但对于观众而言他们的价值是同一的, 即展现各自的绝技, 满足观众的好奇心。当然在整个故事链条中, 奇门和遁甲师兄妹除了构建视觉奇观外, 还肩负插科打诨式的喜剧笑料。也正是因为三人的存在, 让树根 (袁日初扮演) 这一男主角的中心地位被消解。影片中树根从武打的角度展现了硬桥硬马的功夫, 但从视觉层面而言这些功夫和同一时期的作品相比并不出彩, 即使在最后树根大战蝙蝠法师的场景中, 人们的视点依然关注杂耍性的奇观场景。

从坛子怪到鸡汤面, 从高台施法祈雨到房顶顺竿下毒, 从油锅捞钱再到分身过桥,《奇门遁甲》用街头艺人的把戏和戏法游戏填充了简单乏味的故事情节奇门遁甲真实案例, 然而这并未影响影片的整体质量, 观众的视野也未曾离开银幕。影片中街头式戏法杂耍奇观的构建并不是对电影艺术的革新, 而是对生活场景极大的物质复原。

在时空展现中, 奇观影像并非简单的宏大场景构建, 而是对人们视域范围内所关注物质的灵巧运用, 在人们熟知的风俗节目中暗合着人们内心的期许并加以提升。《奇门遁甲》更大的成功是影像奇观的构建深植于中国传统文化, 观众在猎奇心被满足的同时也有着共通的文化底蕴和心理认同, 所以导演怪力乱神的表现并未让观众丧失兴趣, 相反一个又一个杂耍场景成为让观众拍手称赞的焦点。《奇门遁甲》在延续早期商业电影精髓的基础上, 融入新的元素, 让看似无厘头的故事成为披着武打奇幻外衣的“吸引力电影”。

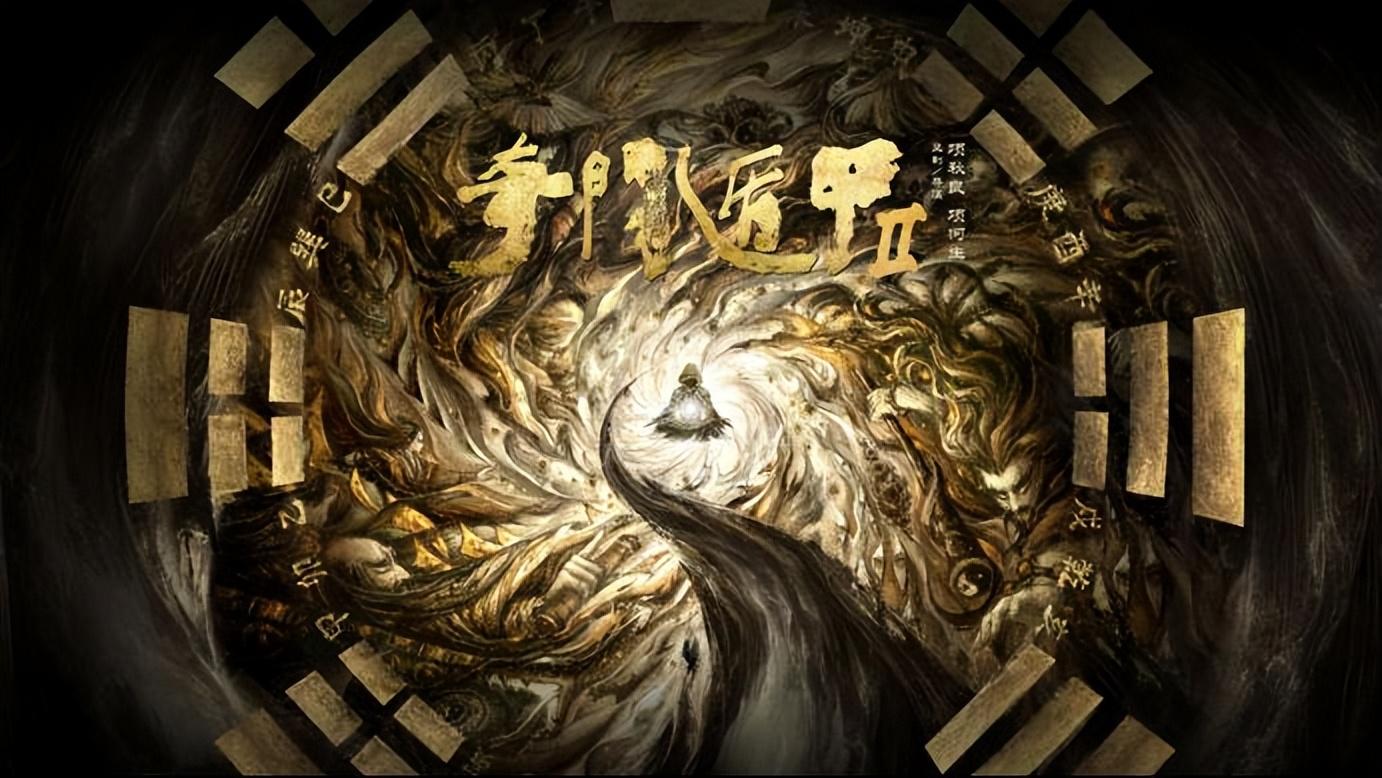

《奇门遁甲》 (2017版) :高概念电影的冷拼盘

“高概念 ”电影概念由来已久,自20世纪70年代中期奇门遁甲真实案例, 美国广播电视网 (ABC) 的时任节目总监巴里·迪勒提出至今已将近半个世纪, 其核心就是追求叙事的简洁性。在工业链条完备的好莱坞, 制作者早已深谙其道而且对高概念电影有着明确的判断标准:“ (1) 故事是否简洁; (2) 是否有大明星加入; (3) 是否拥有成熟的拍摄技术; (4) 是否改编自知名的漫画、小说; (5) 影片内容是否为观众熟知; (6) 是否拥有拍摄续集的能力。”

受好莱坞风向标的影响, 中国电影投资商纷纷将目光投向高概念电影, 所以近年来华语电影中高概念电影的数量激增, 其中粘贴“奇幻、冒险、动作”标签的比重较大。在市场潜力被激发出来的同时,跃进过程中存在的问题也慢慢暴露出来《奇门遁甲》:吸引力电影的杂耍奇观, 即投资能否回笼, 产品能否盈利?这也正好暗和着好莱坞金主对于高概念电影的态度:“高概念”与否并不重要, 关键是能否通过高概念来收回成本并且盈利。

因此, “高概念”在某种程度上更像是一块金字招牌或是一条免检生产线。按照好莱坞所形成的高概念电影评判标准, 《奇门遁甲》 (2017) 符合其中的四个标准, 即故事简洁、有明星加入、拥有成熟的拍摄技术、有拍摄续集的能力。尽管缺失其中的两个标准, 但这并不影响《奇门遁甲》 (2017) 已具备的高概念电影气质。然而让人遗憾的是拥有了高概念电影的表象却最终未能完成高概念背后真正的利润提高,因而《奇门遁甲》 (2017) 在高概念面前反而显得有些低概念。

作为高概念电影《奇门遁甲》:吸引力电影的杂耍奇观, 好莱坞的评判标准是:否定故事的创新。因为陌生的故事情节, 不是观众熟知的漫画、小说, 并不利于市场的预测和风险把控。《奇门遁甲》 (2017) 的票房失利, 不是因为“没有改编自知名漫画、小说”, 也不是因为“影片内容不为观众熟知”, 而是因为高概念电影中“高”的价值没有得到提升。久为动作指导的袁和平在武术指导方面造诣颇深, 但在故事创作中却缺乏新意, 因此徐克以编剧的身份加盟弥补了这方面的不足, 让投资者稳住了心神, 然而徐克的故事却并不适合袁和平的风格, 影片并没能达到预想的效果。

《奇门遁甲》 (2017) 讲述了一个雾隐门大战外星妖物的故事, 从故事创意上并没有突破近年来市场上类似题材的范畴;在叙事技巧上沿用“外黄内白”的好莱坞叙事手法, 套用中国观众熟知的武林江湖却没有展现江湖情怀, 融入西化的外来怪物, 让正邪势力无法势均力敌, 丧失氛围感;在喜剧化效果上, 运用了喜剧明星出身的大鹏、潘斌龙等人, 但戏剧化冲突中的幽默感、娱乐性却没能拿捏恰当;人物形象设计上, 有中国传统故事中程式化的人物形象 (书生、江湖义士) , 有徐克别具风格的人物造型 (鲤鱼精、花想容) , 还有游戏BOSS形象 (白虎、蓝凤凰) , 人物形象过于冗杂, 缺少相互之间的共融性。导演在影片设计中想用多种元素来吸引不同的受众, 却忽视了元素间的协调融合, 让整部影片看起来像一份冷拼盘。

《奇门遁甲》 (2017) 从谋篇布局来看具备高概念电影的战略布局和后续拓展动力。袁和平想创造的是一个庞大的奇门世界和遁甲战局, 在故事线索的铺陈中也留下了引线, 但在开篇性的首役中却没能取得很好的战绩。尽管好莱坞的高概念评判标准努力规避创作者对于故事的创新, 但这并不意味着高概念电影就没有故事层面的创新。在漫威和DC的宇宙世界中, 每个超级英雄的出现都具有原创性。《奇门遁甲》 (2017) 缺失的正是这种原创性, 整部影片中可以清晰地看到很多属于徐克的天马行空 (柳岩饰演的花想容、身形各异的五大掌门) , 却很少看到属于袁和平本身所擅长的短打武术。

从吸引力的角度来讲, 《奇门遁甲》 (2017) 中的奇观影像仍是影片吸引观众的主要方式, 不管是暗黑怪物的出现还是打斗场景的设计, 都是以特效奇观为主。尽管以特效发家的斯皮尔伯格等人都宣称特效大片将无法取悦观众, 但在主流高概念电影创作中, 特效仍然是当下影片冲击观众视听的重要手段。和1982年版本的《奇门遁甲》相比, 两者都以奇观为核心吸引力, 但奇观的纬度却全然不同。

1982版影片中奇观是通过对物质现实的复原和加工, 以杂耍性的技巧和小场景来吸引受众的, 而2017版的《奇门遁甲》则是对非现实世界场景的构建, 以特效和绿幕抠图建立起大场面来捕获观众。一个是深谙观众心理期许, 在平凡中加以变幻和创新来吸引观众的猎奇心;另一个是纯粹运用技术的力量, 透过非现实性的画面 (想象画面) 来刺激观众的身体。尽管新版中特效奇观蔚为大观, 但对非现实场景的认同缺失却让观众难以深陷其中, 身心始终游离于虚构场景之外, 自然也无法引起共鸣。

从20世纪80年代新浪潮电影运动到今天内地、香港合作拍片, 香港电影发生了很大的变化, 35年里袁和平导演也从袁家班走向了好莱坞,两部《奇门遁甲》像是他对同一命题做出的两种答案奇门遁甲真实案例, 抑或是一个导演35年从影历程的真实写照。从1982版的《奇门遁甲》中不难看到如日中天的袁家班, 更能看到袁和平导演对于影片节奏游刃有余的把控和对传统文化充满张力的运用、内嵌式的小幽默 (如, 奇门遁甲两人供奉的祖师画像就是他们的父亲袁小田所扮演的经典形象———苏乞儿) 更是比比皆是。

同时80年代香港武打电影中以戏曲为根基的武打功夫和喜剧效果在《奇门遁甲》中也有充盈显现。2017年版的《奇门遁甲》尽管谋篇宏大却丧失新意, 已然难以看到袁和平导演当年的风采, 更多看到的是徐克特有的想象。袁和平导演试图把时代性元素融入影片, 却在节奏和火候的掌控中错失分寸, 让视听特效成为简单的噱头。更为主要的是“西学东用”的过程中没能处理好彼此之间的和谐度, 多种元素的融合让影片追求的洛可可艺术变成过于杂糅的“四不像”。

- 上一篇: 小孩排八字算命奇门遁甲算命方法八字入门

- 下一篇:奇门鸣法体系的运用与心得技巧整理出来的启示